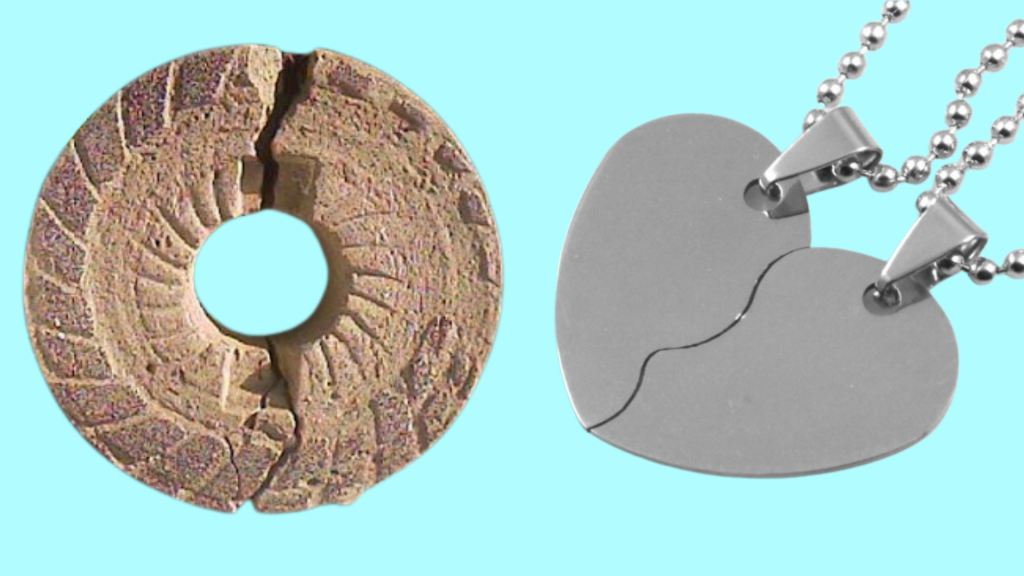

C’è una convergenza quasi unanime sul significato originario da attribuire alla parole “simbolo”: symbolon, in greco, significa parti spezzate, segno di riconoscimento formato da due metà di un oggetto spezzato che si unisce. Ad esempio, negli anni Settanta, in Italia andava di moda nelle coppie il pendente del cuore spezzato, di cui ciascuno prendeva una parte.

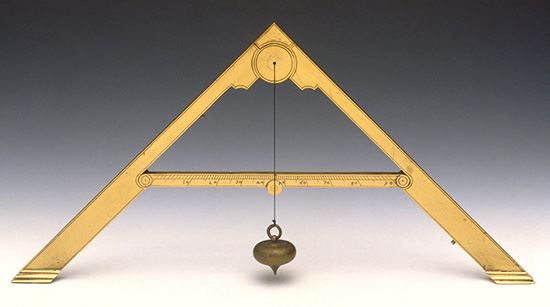

Di conseguenza, la parola simbolo è diventata un segno qualsiasi (gettone, insegna, sigillo, ecc.) e il simbolismo è diventato l’arte di utilizzare il simbolo come modalità di pensiero. Il simbolismo trasforma un oggetto in segno per esprimere dei fatti o una credenza. Questa rappresentazione si evidenzia per mezzo di una serie infinita di significati che trovano corrispondenza tra loro o possono anche porsi in contrasto tra loro. Quando si applica ai segni che fanno parte della massoneria (squadra, compasso, martello, cazzuola, filo a piombo, livella, ecc.), si parla di simbolismo massonico.

Ma gli scrittori di simbolismo massonico (O. Wirth, R. Guénon, J. Boucher, P. Naudon, G. Durand, R. Amadou, P. Negrier, J. Solis) sostengono che il simbolo, essendo fondamentale nella vita iniziatica, sfugge per sua natura a ogni definizione. In quanto mezzo di accesso alla conoscenza, il simbolismo massonico corrisponde nella sua versione ideale a differenti criteri: La revisione critica, quantomeno parziale, del ruolo della ragione., considerata uno strumento limitante e inefficace che non può cogliere tutta la ricchezza del simbolo, essendo solo una forza illusoria perché il pensiero simbolico è il contrario del pensiero scientifico. Il simbolo corrisponde ad un altro livello di coscienza rispetto all’evidenza razionale perché ha la facoltà di ammettere la coesistenza degli opposti. Si parla di simultaneità dei significati o anche della sua pluridimensionalità.

Un altro criterio è rappresentato dal primato dello “stato di natura”, che consiste nel consentire all’individuo di esprimersi liberamente e spontaneamente, oltre ogni riferimento culturale: spontaneità, sensibilità, affettività sono le parole-chiave. Non potendo essere insegnato né imparato, il simbolo deve tradurre il profondo vissuto dell’essere. La nozione di contestualità gli è altresì estranea.

Vari simbolisti prendono in considerazione i progressi scientifici per giustificare il loro metodo e sostenere che la negazione della razionalità non è l’irrazionale, ma al contrario l’apertura di una dimensione più vasta. Liberato dall’approccio razionale e da quello culturale, il simbolo diventa trascendente, cioè si innalza al di sopra dell’ordine intelligibile dell’essere e delle cose. Questa finalità ha dirette conseguenze: il pensiero simbolico è un pensiero dell’immaginario, che fonda il suo sviluppo sull’intuizione, l’analogia, le corrispondenze. Il simbolista conosce il reale direttamente coi sensi. Da qual momento il simbolismo ignora il tempo, è a-temporale e a-storico, così da presentarsi come universale. In modo parallelo, il simbolismo vuole presentarsi come una via introspettiva di esplo-razione delle profondità dell’essere., andando così a finire naturalmente nella psicoanalisi. Le tesi di Jung sull’inconscio collettivo sono talmente apprezzate perché esisterebbe un inconscio collettivo massonico, che i massoni definiscono “eggregore”, cioè la coesione della loggia in una fusione unificante, empatica e fraterna, che costituisce una specie di proprietà emergente comune al di là delle individualità che la compongono.

La persistenza storica di una certa irrazionalità non è mai scomparsa completamente, nonostante dal XIII secolo la logica razionale sia diventata dominante in Occidente. Per i simbolisti, e parecchi esoteristi, l’irrazionale non sarebbe una pre-razionalità arcaica ma un elemento costitutivo della coscienza dell’ homo sapiens. Nella natura dello spirito umano ci sarebbe un posto riservato al pensiero magico, esempio universale di associazioni di idee che sfuggono alla ragione. Dal momento in cui si trova anche pensiero magico nel bambino, nel poeta e nel nevrotico, sarebbe il livello pre-simbolico concreto del pensiero. Il pensiero simbolico sarebbe, quindi, alla base dell’essere umano perché precede il linguaggio e il pensiero discorsivo. Così la formazione dello spirito umano comporterebbe contemporaneamente il pensiero magico e il pensiero pratico e razionale. Infatti, il pensiero magico rivelerebbe due principi fondamentali: la conoscenza per intuizione e il ragionamento analogico.

I massoni razionalisti notano la perdita di significato del concetto di simbolo, la mancanza di una definizione coerente del simbolismo e le sue contraddizioni, e registrano anche una confusione riguardo all’immaginario. Per loro, il simbolismo sarebbe oscuro e verboso, i testi incomprensibili e indimostrati: in fondo, il simbolismo non sarebbe altro che misticismo. I razionalisti ricordano che la ragione è un elemento costitutivo dell’essere. Questa è la facoltà specifica dell’uomo di formare concetti, di conoscere, di capire, di dedurre, di dimostrare. Il ragionamento per analogia è una semplice associazione mentale senza dimostrazione né deduzione, la conoscenza intuitiva è una conoscenza limitata. Allo stesso modo, la ragione è un dato storico: l’uomo non si è mai accontentato di essere lo spettatore passivo delle apparenze, ma ha sempre cercato di comprendere l’Universo. Negare la ragione significherebbe riportare l’uomo alle origini. Infine, il primato dello stato di natura torna ad ammettere un pensiero arcaico che rifiuta i principi su cui si fonda la cultura.

Il modo di riflessione simbolico-esoterico dovrebbe essere lontano dagli interessi dei massoni. La masoneria, figlia degli architetti e geometri operativi del medioevo ed erede dell’Illuminismo, è basata sulla ragione. Le Costituzioni di Anderson indicano in Adamo il primo geometra, precisano, trattando Pitagora ed Euclide, che la geometria è il fondamento di tutta la massoneria. I massoni razionalisti considerano il simbolo come un mezzo e non come un fine, lo studio dei testi fondatori dimostra che il simbolismo non è stato mai concepito come il veicolo di qualsiasi verità.

Così, per la massoneria che vuol essere realmente adogmatica, la realizzazione dell’uomo non è spirituale, in quanto questa attribuzione riguarda la coscienza individuale, bensì sociale ed economica. Perciò, il lavoro massonico non è orientato, come vuole la tradizione, verso la restaurazione di una stato personale originario, ma verso il progresso e il perseguimento di una vita collettiva migliore.

E’ evidente che il razionalista riconosca l’inconscio e ammetta la fede: i comportamenti umani non provengono tutti dall’impulso della ragione cosciente e il simbolismo corrisponde certamente alla struttura dell’essere umano. Anche il pensiero magico, il più vicino allo stato di natura, è una manifestazione della ragione umana: proclamando il suo potere sugli elementi o sugli uomini i mago traccia un legame di causalità determinista, in quanto le stesse cause producono gli stessi effetti. Qualcuno aggiunge anche che le operazioni mentali della magia comportano giudizi reali e comportamenti coscienti., che giustificano anche il mantenimento del mito e delle religioni nella formazione dello spirito umano. La psicoanalisi, dimostrando pienamente la realtà dell’inconscio, può essere considerata un’opera della ragione nella misura in cui reintegra un linguaggio comunicabile nell’unità cosciente. Da qualche anni, vari autori hanno delineato la tesi secondo cui il pensiero simbolico e il pensiero razionale sarebbero più complementari che antagonisti. Infatti, è manifestata apertamente l’idea che il pensiero logico si è costruito nell’ambito del pensiero simbolico e che la facoltà immaginativa ha contribuito a porre le basi della conoscenza scientifica.

Durante il XX secolo, è apparsa la teoria secondo cui i simboli massonici si potessero interpretare liberamente. Tale libertà d’interpretazione sarebbe propria dei simboli massonici, ne costituirebbe la ricchezza e legittimerebbe in tal modo la teoria dell’accesso alla conoscenza per mezzo dei simboli massonici. Attualmente questa idea ha avuto molto successo. Ma se l’interpretazione di un simbolo massonico è totalmente libera significa che ogni interpretazione di un simbolo sarebbe ammissibile. Non è proprio così: non solo un’interpretazione può essere un controsenso, ma può essere anche contraddittoria con i testi costituzionali, gli usi rituali o i significati simbolici degli altri gradi.

F. Cavagna