Introduzione

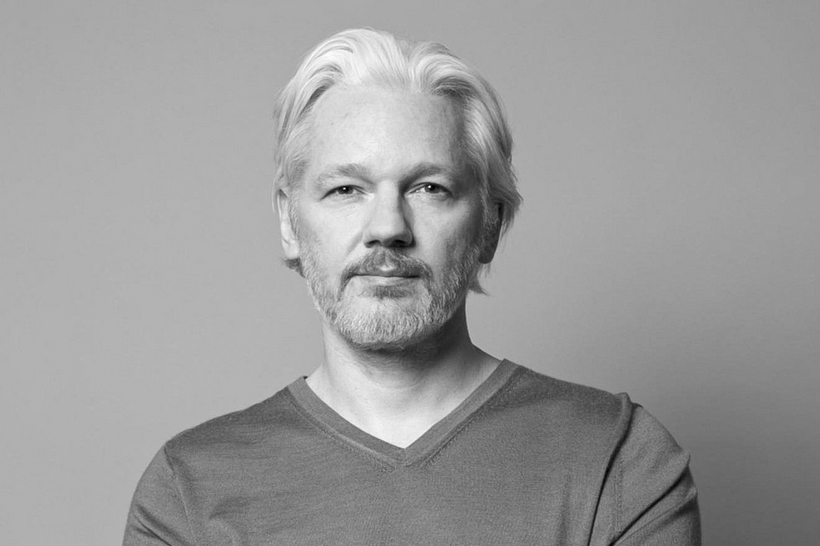

Julian Assange è stato rilasciato. Grazie a una particolare forma di patteggiamento con il governo degli Stati Uniti (Assange si è dichiarato colpevole per uno dei 18 capi d’accusa) e grazie a una mobilitazione internazionale, oltre all’avvicinarsi delle elezioni presidenziali negli States, si è ricongiunto alla sua famiglia in Australia da uomo libero. Questa è la notizia ma, per dovere di cronaca, è bene fare un velocissimo, e per questo inevitabilmente lacunoso, riassunto dei fatti.

Julian Assange, all’anagrafe Julian Paul Hawkins, nel 2006 fonda WikiLeaks, un portale specializzato nella distribuzione di documenti riservati, che balza agli onori delle cronache nel 2010 quando pubblica una serie di video militari (in particolare il video “Collateral Murder”) e cablogrammi diplomatici che svelano operazioni e strategie criminali attuate dagli Stati Uniti, in particolare in Iraq e Afghanistan, che erano state segretate. Da quel momento inizia la sua odissea: vari Paesi lo accusano di aver violato le leggi sulla sicurezza nazionale, in Svezia – addirittura – viene aperto un processo per reati sessuali. Nel 2012 cerca asilo politico presso l’ambasciata dell’Ecuador a Londra con il fine di evitare l’estradizione. Sette anni dopo, nel 2019, viene arrestato e rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, a pochi chilometri da Londra. 1901 giorni dopo – come detto in apertura di questo articolo – viene rilasciato.

Nessuna condanna: i giorni di carcere scontati in Gran Bretagna sono sufficienti per la pena che ha patteggiato. Dalla scorsa settimana Julian Assange è un uomo libero.

Posto che la liberazione di un uomo non può fare altro che riempire di gioia, è bene stabilire una netta linea di confine che permetta anche di orientarsi all’interno di questo complesso intersecarsi di opinioni, spesso faziose e contrapposte tra loro. Come tutti i grandi casi, tuttavia, è bene separare l’uomo dal simbolo. Perché Assange ha finito per rappresentare, incarnare col suo stesso corpo, sostiene una tesi (cfr. Il corpo come arma politica di Roberto Saviano, pubblicato su “Il Corriere della sera” il 26 giugno 2024), l’idea di libertà. Per altri invece, non solo non è stato un martire così come lo è stato Navalny, ma ha addirittura dato vita a un grande equivoco e una promessa tradita (cfr. La sconfitta di Assange di Stefano Feltri, pubblicato sulla newsletter Appunti).

Come loggia non si vuole e non interessa prendere in questa sede una posizione tra le due correnti di pensiero. Tuttavia può essere fruttuoso, da ciascuna di queste, trarne spunti e aprire una riflessione.

Sulla libertà di informazione

L’affaire Assange ricorda che la libertà non è mai garantita; deve essere continuamente difesa e riaffermata, deve essere qualcosa per cui combattere. E non è un caso che i massoni la scrivano a chiare lettere nella loro sala delle adunanze.

Perché in una democrazia autentica, il popolo deve avere il diritto di conoscere così da poter scegliere, davvero sì, in modo libero. La conoscenza è potere, e il potere del popolo risiede nella capacità di accedere a informazioni veritiere e non manipolate. Solo la verità offre al popolo la possibilità di conoscere e quindi di scegliere, rendendo possibile una partecipazione consapevole e attiva alla vita pubblica.

Il prezzo della verità

Quello di Assange però è nato come un progetto editoriale trasparente, un luogo aperto e partecipato pronto ad accogliere i whistleblowers di tutto il mondo e dare loro una voce. Purtroppo però l’animo giornalistico – quello della verifica delle fonti, della contestualizzazione, del confronto e della forma – è venuto presto meno e, nonostante il prefisso, WikiLeaks si è trasformato in un centro di potere pronto a schierarsi (o ad essere usato) per interessi altri. Non a caso Assange ha partecipato all’hackeraggio dei sistemi dei servizi segreti americani (attività da attivista più che da giornalista), poi è andato a lavorare per una televisione russa guidata da Putin e, nel 2016, ha partecipato (consapevolmente?) al furto di mail del comitato democratico di Hillary Clinton favorendo la vittoria di Donald Trump.

Allora sorgono immediati due interrogativi che meritano attenzione: fino a che punto, e con quali mezzi, è legittimo avventurarsi alla ricerca della verità? E poi, in un sistema di poteri e contro-poteri, è davvero possibile un progetto super partes che non venga, o non si lasci strumentalizzare?

Al primo interrogativo, la risposta è presto data: in quanto massoni non si può né si vuole legittimare chi viola la sicurezza nazionale. C’è una grande differenza tra il pubblicare ciò che si è ottenuto lecitamente da una fonte e lavorare – nascondendosi dietro la maschera del giornalismo – con i mezzi, anche illeciti, propri di un attivista.

Per quanto riguarda il secondo punto, la situazione si fa decisamente più delicata. Forse quella dell’autonomia totale di pensiero è un’utopia, un’illusione prometterla e una delusione cercarla. Questo perché qualsiasi tipo di progetto, per quanto nato con i più nobili ideali, finirà – perlomeno in alcuni dei suoi interpreti – con lo schierarsi o, addirittura, col corrompersi e quindi tradirsi. È successo anche ai massoni e ne stanno ancora pagando gli effetti.

Sintesi: Il Dilemma Etico

La vicenda di Julian Assange solleva questioni etiche complesse riguardo alla libertà di informazione, alla sicurezza nazionale e all’integrità giornalistica. La sua liberazione rappresenta una vittoria per alcuni, ma anche un monito per la comunità internazionale.

Forse la lezione più importante che si può trarre è che la verità e la libertà sono beni preziosi che richiedono un delicato equilibrio tra trasparenza e responsabilità. In un mondo sempre più interconnesso e complesso, è essenziale mantenere uno spirito critico e vigilare affinché gli strumenti di potere non vengano abusati, indipendentemente da chi li detiene.

Conclusioni

Questa non è una battaglia sul potere o su quale tra i poteri sostenere. È però un monito. Un monito alla complessità, alla fedeltà e al giudizio. La storia di Julian Assange invita a riflettere sulla fragilità della libertà e sull’importanza di una costante vigilanza per proteggerla.