Nel 25 aprile, giorno in cui si commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, le massonerie italiane tacciono oppure inneggiano al valore della libertà e a un generico contributo dei massoni per riconquistarla. Gli storici della massoneria seguono la politica del silenzio delle obbedienze: nei loro volumoni non vi è traccia della Resistenza dei Massoni italiani perché nell’andazzo corrente non è politicamente corretto trattare questo argomento, se non per minimizzarlo, riconducendolo a proporzioni omeopatiche. La realtà che emerge, invece, dalle carte d’archivio e dalle polverose biblioteche ben ignorate, ci dimostra una vitalità insospettata dei massoni italiani nella lotta di liberazione dagli oppressori totalitari. E’ vero che non esistevano più le obbedienze massoniche ma è altrettanto vero che molti massoni furono impegnati nella lotta di liberazione.

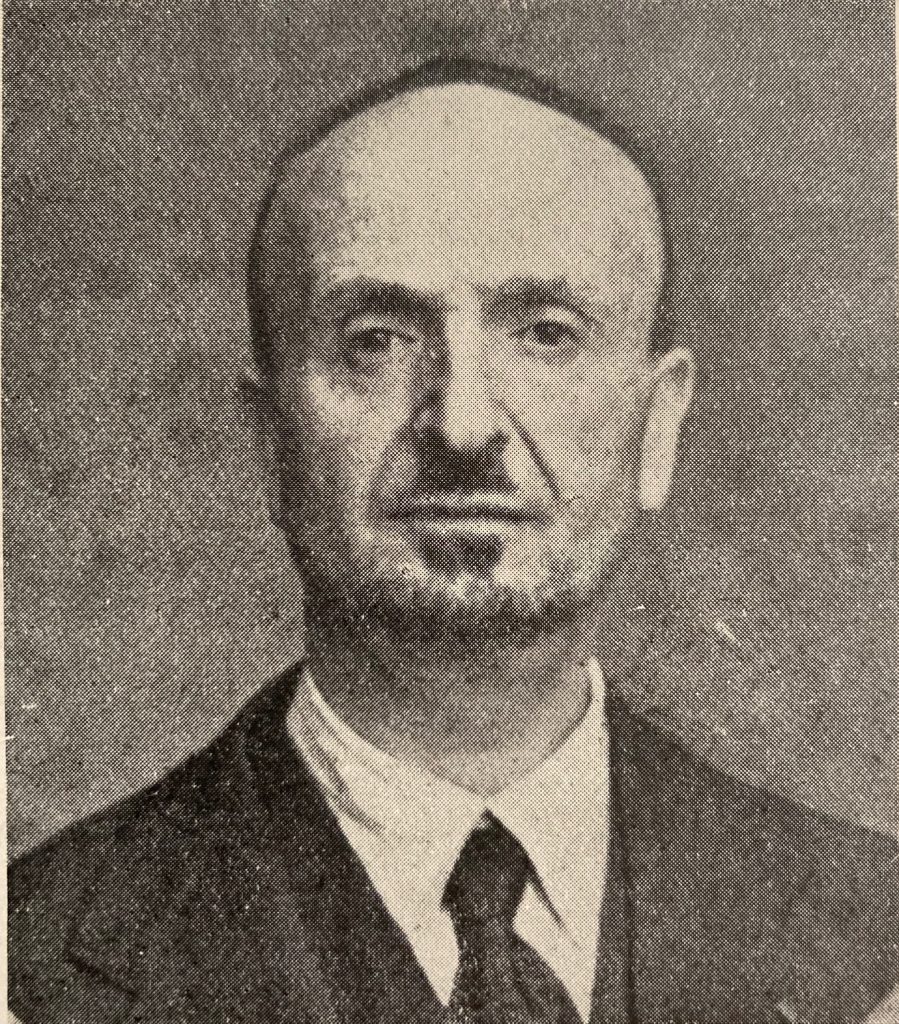

Questo 25 aprile è l’occasione propizia per ricordare uno di questi massoni, protagonista di una storia straordinaria, da sempre misconosciuta. Si chiama Mario Jacchia, bolognese, era avvocato, e poi tante altre cose.

Mario nacque il 2 gennaio 1896 a Bologna in una famiglia connotata dall’impegno civile, a cominciare dal padre, Eugenio, noto irredentista triestino, famoso avvocato, massone di spicco, assessore alla Pubblica Istruzione; ed era anche nipote di quell’altro massone, Pietro Giusto Jacchia, detto Piero, immolatosi in Spagna nella guerra civile, per combattere nella colonna italiana di volontari con i fascisti di Franco.

Mario assorbì stile e valori paterni, iniziando già dal liceo il suo impegno civile nell’associazione “Trento e Trieste” e nella sezione studentesca della “Dante Alighieri”, che si pose all’attenzione come uno dei centri più fecondi dell’irredentismo emiliano. Scoppiata la Grande Guerra fu inquadrato come ufficiale nel 6° Reggimento Alpini, poi al Comando della VI Armata, guadagnando ben quattro medaglie al valor militare e due serie ferite. Dopo la guerra, si inserì in un gruppo nazionalista di ex combattenti, “Sempre pronti per la patria e per il re”, che fu coinvolto nei gravi scontri che si verificarono a Bologna il 15 giugno 1919, quando il sindacato dei braccianti organizzò un’imponente manifestazione per rivendicare la requisizione delle terre incolte.

Riprese gli studi e nel 1920 si laureò in Giurisprudenza, dando avvio alla carriera professionale nel ramo civilistico presso lo studio professionale del padre. Nel frattempo, si era sposato ed era diventato padre, per cui la sua vita era felicemente condivisa tra lavoro e famiglia. Si avvicinò come il padre e il fratello Luigi al nascente fascismo, illudendosi come milioni di italiani, che potesse rappresentare una vera svolta per il Paese, uscito a pezzi dalla guerra e bisognoso di riforme radicali.

Mario metteva il cuore in ogni cosa che faceva, e lo mise anche nella militanza da ex combattente dell’area della destra nazionalista quando tornò reduce dalla guerra, forte del fatto che il padre Eugenio era amico e sodale del ras fascista Leandro Arpinati. Inoltre, anche il fratello Luigi, già legionario fiumano, era responsabile regionale a Bologna dell’Ufficio di rappresentanza dei legionari, che aveva il compito di relazionarsi con i gruppi di destra e con la stampa, oltre che di organizzare l’invio clandestino di uomini e di materiali a Fiume. I fratelli Mario e Luigi Jacchia, infatti erano tra coloro che furono coinvolti nei tafferugli che provocarono la strage di Palazzo d’Accursio, sede del Comune, a Bologna, costata undici vittime e una sessantina di feriti.

Luigi entrò nel secondo Fascio di combattimento di Bologna ma ne uscì dopo pochi mesi quando questo gruppo prese una politica anti-mussoliniana, e fu l’inizio delle persecuzioni dagli ex camerati. Mario prese le distanze dal Fascio per i maltrattamenti al fratello e al padre, in occasione dell’omicidio di Giacomo Matteotti del giugno 1924, e quando nello stesso anno gli squadristi bolognesi assalirono e distrussero la sede della massoneria in vicolo Bianchetti 4. Bisogna precisare che Eugenio Jacchia era l’elemento più rappresentativo a Bologna della massoneria del Grande Oriente d’Italia, membro della loggia “VIII Agosto”, nonché alto dignitario dell’Ordine, con la carica di Grande Oratore.

Anche nell’appartenenza massonica Mario aveva seguito le orme del padre, aderendo alla massoneria del Grande Oriente, probabilmente alla loggia “Giosuè Carducci di Bologna, non essendo stato riscontrato il suo nominativo nell’elenco dei membri della loggia del padre, la “VIII Agosto”. La sera del 12 settembre 1924 i fascisti, capeggiati dal noto facinoroso avvocato fascista Arcovaldo Bonaccorsi (tristemente noto per gli stermini alle isole Baleari durante la guerra civile spagnola), al grido di «A morte Jacchia», deposero davanti alla sua abitazione, in via d’Azeglio 58, una cassa da morto, sottratta alla devastazione della Casa massonica e alcuni simboli asportati. Poiché la persecuzione nei suoi confronti era stata sostenuta anche da “L’Avvenire d’Italia”, il quotidiano clerico-fascista di Bologna, il figlio Mario affrontò e schiaffeggiò il direttore Carlo Enrico Bolognesi. Da una famiglia di fascisti gli Jacchia padre i figli divennero una famiglia di antifascisti, pur restando nell’area moderata.

La conseguenza fu che lui e i familiari vennero considerati traditori del regime, così il 3 gennaio 1925 lo studio professionale fu devastato da una torma di 300 fascisti, Mario si difese a colpi di pistola ma, esaurite le munizioni, fu selvaggiamente picchiato e denunziato. Due anni dopo fu colpito nella professione, negandogli il certificato di buona condotta per continuare l’attività di curatore di fallimenti, gli fu negato il brevetto di pilota civile, gli fu negato il grado di maggiore nel richiamo al servizio militare.

A seguito delle leggi razziali del 1938, fu espulso dall’Ordine degli Avvocati, ma con un cavillo riuscì a vincere il processo di arianizzazione a fu riammesso. L’occasione della morte del padre, Eugenio, costituì un’occasione per una manifestazione antifascista a Bologna. Quando Eugenio morì, il 31 marzo 1939, fu commemorato in un’aula del tribunale bolognese dal collega Roberto Vighi con un discorso che, siccome Jacchia era ebreo, massone e antifascista, venne considerato una sfida aperta al regime fascista, con sanzioni per i partecipanti.

Scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, avviò la sua attività cospirativa, dapprima con riunioni e diffusione di volantini e opuscoli. All’inizio del 1943 aderì al Partito d’Azione dove organizzò un gruppo antifascista irredentista, composto da affiliati di varie estrazioni politiche, organizzandosi con la raccolta di armi e piani operativi. Lui, intanto, manteneva una impostazione politica moderata, tornando all’idea nazionalista degli inizi, che lo vedeva rappresentante dell’area bolognese. L’8 settembre 1943, allo scopo di collegare le forze dell’antifascismo con l’Esercito ed organizzarne la sollevazione, si portò a Roma per incontrare il generale Cadorna, che diventerà poi comandante del Corpo volontari della libertà, e partecipò agli scontri contro i tedeschi. Quindi, si trasferì nel modenese con la famiglia per sfuggire all’arresto, e nei primi mesi del 1944, rassegnate le dimissioni da ogni incarico politico, si dette alla clandestinità, divenendo, con lo pseudonimo di “Rossini”, uno dei capi più autorevoli ed eroici della guerra partigiana. Cooperò alla costituzione dei primi Comitati di Liberazione Militare e alla pianificazione strategica in Lombardia ed Emilia, assumendo poi il Comando del Nord-Emilia per le formazioni di Giustizia e Libertà e del Partito d’Azione nel comitato militare del CLN. Fu catturato dalle brigate nere il 2 agosto 1944 nella sede del Comando a Parma.

Il suo comportamento in quella circostanza fu esemplare del suo senso del dovere e della sua generosità. Circondato l’edificio, prese la via di fuga attraverso i tetti, mettendosi in salvo, ma ricordandosi della documentazione importante che era rimasta in casa, tra cui gli elenchi degli affiliati, tornò indietro per distruggere tutto e anche per consentire che i suoi compagni del Comando di Zona Nord Emilia si allontanassero completamente, ma tale ritardo gli fu fatale perché cadde nelle mani dei fascisti. Rinchiuso nel carcere nazista di Parma, si tentò di scambiarlo con ufficiali nazisti catturati dai partigiani, ma non ci fu nulla da fare. Portato via da Parma il successivo 20 agosto, non si seppe più nulla di lui. Una testimonianza rivelò che era stato portato come altre vittime, presso il greto del fiume Po e lì ucciso. Il suo corpo non ebbe nemmeno dignità di sepoltura.

Anche sua figlia Valeria (1921-2004) fu impegnata nella Resistenza, unendosi alla VII Brigata “Modena” della Divisione “Armando”, dove operò prevalentemente come staffetta del CLN dall’Emilia a Milano, ma partecipò nel luglio del 1944 alla battaglia di Montefiorino, in difesa della “repubblica partigiana”, nella quale perirono cinquanta patrioti.

Ferruccio Parri, allora Vice Comandante del Corpo Volontari della Libertà, propose e ottenne la medaglia d’oro al valor militare per Mario Jacchia, con questa motivazione:

“ Nobile figura di partigiano, fedele all’idea, che fu il credo della sua vita, fu tra i primi ad organizzare i nuclei di Resistenza contro l’oppressione nazi-fascista. Perseguitato per ragioni razziali, ricercato per la sua attività cospirativa e organizzativa, non desistette dall’opera intrapresa con tanto ardore. Nominato Ispettore Militare dell’Emilia, divenne in breve l’animatore del movimento clandestino della Regione, e, senza mai risparmiarsi, sempre rifulse per la forte personalità e per l’indomito coraggio dimostrato durante le frequenti missioni e i sopralluoghi rischiosi per meglio assolvere il suo compito. Sorpreso dalla polizia mentre presiedeva una riunione del suo Comando, veniva arrestato nel tentativo di distruggere tutto il materiale compromettente, compito che aveva assunto per sé, dopo avere ordinato ai suoi collaboratori di mettersi in salvo. Sottoposto a stringenti interrogatori si confessò unico responsabile e non pronunciò parola che potesse compromettere l’organizzazione. Dopo aver sopportato lunghi giorni di martirio, fu prelevato dal carcere e soppresso. Fulgido esempio di apostolo della libertà e di eroico sacrificio.

Emilia, 8 settembre 1943 – 20 agosto 1944 “

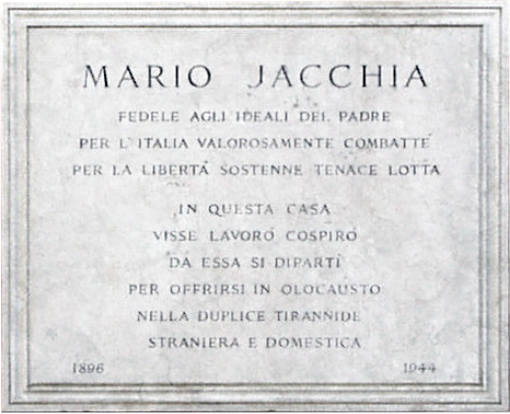

In via D’Azeglio 58° Bologna, l’edificio dove aveva l’abitazione e lo studio professionale, espone una lapide con la seguente epigrafe «Mario Jacchia /fedele agli ideali del padre / per l’Italia valorosamente combatté / per la libertà sostenne tenace lotta / In questa casa / visse lavorò cospirò / Da essa si dipartì / per offrirsi in olocausto / nella duplice tirannide / straniera e domestica / 1896-1944».

A Bologna c’è una piazza titolata a suo nome.